차라리 사무실에서 현마와 마주앉을 때 그를 은연중 졸라보는 편이 단주에게는 보람 있어 보이는 때가 있다.

“동경들을 갔다 왔대야 제겐 무슨 실속이 있어야죠.”

“아직 맘이 달뜬 모양이지.”

“공연히 사람의 맘을 농락만 하는 셈이구…….”

“아이가 결혼 말을 할 때같이 앙증스럽게 보이는 때는 없어. 자연스런 때라는 것이 있는 법이지 그렇게 조급하게 군다구 되는 노릇인가. 그동안에 얼마나 자랐다구.”

세란과의 비밀을 모르는 것이 그를 이렇게 수다스럽게 한 것이지 단주가 참으로 그 동안에 얼마나 자랐나를 안다면 현마의 생각도 얼마나 달라졌을까.

“약속이란 무엇하자는 것이구요.”

“약속이야 물론 약속이지만 천연스런 시절을 기다리자는 것이지.”

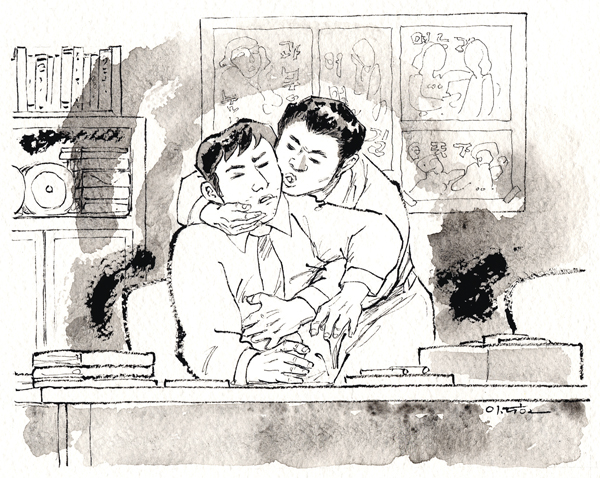

자리가 이상하게 되어 나갔다. 마침 옆에 애영이 없었던 까닭에 현마는 일어서서 단주의 옆으로 간 것이다. 참으로 오래간만의――거의 일종의 간질병과도 같은 다따가의 야릇한 거동이었다. 별안간 솟아오르는 애정의 표현으로 단주에게 몸을 쏠리며 그의 입술을 찾은 것이다. 당초에 현마가 단주를 알기 시작했을 무렵에 그의 아파트에 찾아가서 두 사람만의 비밀한 시간을 가졌던 그때의 애정의 부활인 듯 벅찬 힘으로 단주의 육체에 접촉해 오는 것이다. 침실에서 아내 세란과 같이 지낼 때와 같은 조수같이 세찬 애정의 발로였다.

단주는 현마와 같이 지낼 때에는 언제든지 그래 왔고 그런 때 조금의 거역도 없이 잠자코 현마의 뜻에 모든 것을 맡기는 습관이었으나 이날은 웬일인지 부끄럽고 께끔한 생각이 들면서 하는 대로 가만히 있을 수 없었다. 전과는 다른 이미 일정한 자신의 뜻과 고집이 들어서 몸에는 뼈가 생기고 심지가 서게 되어 현마의 애정을 휘연휘연 잡아들이는 법 없이 장승같이 뻣뻣한 몸에 힘까지 맺혀 있었다. 흡사 물이 밀려와도 움찔도 안 하는 말뚝같이 무뚝뚝하고 꼿꼿하고 멋없는 것이었다. 그것은 물론 단주의 성장을 의미하는 것으로 그런 애정을 받아들이는 소년의 경지를 벗어나서 이제는 자신의 사랑을 되려 대상 속으로 쑤셔 넣지 않고는 배길수 없는 어른의 경지에 이르렀다는 증거로도 보였다. 부드러운 볼을 따끔따끔 찌르는 현마의 수염과 듬성한 가잠나릇이 전에는 탐탁하고 즐거운 것으로 생각되던 것이 오늘에는 그같이 천하고 추접스러운 것은 없듯이 느껴졌다. 자기 자신의 몸에 이미 그런 거칠은 수염을 단주는 준비해 가지고 있게 된 까닭이다. 자기 몸에 있는 것으로 다른 사람이 가진 것은 거개 천해 보인다. 그러나 그 단주의 수염을 민첩하게 느낀 것은 단주 자신보다도 도리어 현마 그 사람이었다. 그렇기 때문에 단주가 현마의 이날의 애정을 거역하며 그의 몸을 밀치기보다도 이전에 그의 입술을 찾다가 되려 따끔하게 입술을 찔러 오는 단주의 수염에 놀라며 몸을 일으킨 것은 현마 자신이었다. 께끔해하고 추접해 여긴 것은 현마 자신이었다. 즉 서로 몸을 밀치고 몸을 떼고 께끔해하고 천해 여긴 것은 피차일반이었다. 그러나 현마로 보면 그 단주의 변화에 놀라지 않을 수 없었다. 벌에게 쏘인 듯 얼굴은 찡그리고 몸을 떼기가 바쁘게 자리로 돌아와 화나 피우듯 덜썩 주저앉았다.

“짜장 자라기는 했군. 찔레덤불같이 어느 결에 그렇게 늠출해지면서 가시까지 돋았어……. 자란다는 게 무서울 일 같다.”

자란다는 것이 추하면 추했지 아름다운 것이 아니라는 것――아름다운 것을 조각조각 뺏어갈 뿐이지 아름다운 것을 남겨 놓지는 않는다는 것――을 생각하면서 현마는 커다란 환멸을 느꼈다. 무서운 일만 같았다. 아이가 자라서 가시가 돋고 거역하고 요구한다는 것이 도대체 신기하고 엄청난 것으로만 생각되었다.

“딴은 그만큼 자랐게 자꾸만 보채는 걸……”

벌써 장중의 구슬이 아니고 손을 벗어나 제대로의 인생을 구하려고 달음질쳐 나아가게 된 단주임을 오늘에서야 알고 더 그들을 붙드는 것이 자기 힘에 부침을 깨닫기 시작했다.