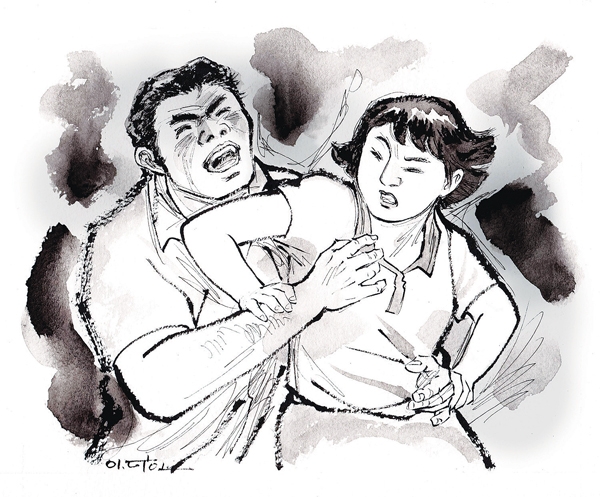

달려드는 현마의 기세에 미란은 웬일인지 덜컥 겁을 먹으면서 허둥허둥 뛰어서 자기 방으로 들어갈 때 현마도 뒤를 쫓아 그를 문간에서 잡아버린 것이다.

“내 원하는 건 그대 내 잡으려는 건 그대――”

죽석과 세란들은 침대에들 쓰러져서 눈들을 감았을 뒤이라 감감한 속에서 미란은 취기가 사라지고 정신이 뜨였다.

“얼른 방에 가 주무세요.”

“애써 잡은 걸 그렇게 호락호락 놓을 줄 알구.”

눈을 싸맸던 손수건을 풀어버리고 현마는 앞으로 다가선다. 그와 함께 여러 해를 살았고 그의 아래에서 철이 들다시피 했건마는――함께 동경을 여행했을 때에는 같은 여관에 들고 피아노를 사준다기에 입술까지를 허락했던 그였마는 그날 밤 그 순간같이 무섭고 험상궂게 바라보인 적은 없었다. 동경여행 때에는 자기의 지각이 덜 나고 그의 태도도 부드러웠던 탓일까. 오늘의 그는 부드럽기는커녕 세상에서도 사납고 진저리나는 것으로 바라보인다.

“들어오면 소릴 지를 테예요. 모두들 깨나서 집안이 빨끈 뒤집히게.”

“어디 질러 보지. 내일로 세상이 뒤집히구 내 한 몸이 멸망한 대두…… 날 아저씨로 여기지두 말구 악마로 여기든지 무엇으로 여기든지 소원대로――”

“정말 지를 테예요.”

“이러거든.”

방문이 덜컥 닫히면서 두 사람은 바람에나 불린 듯 한꺼번에 방안으로 밀려들어가고 말았다. 순간 미란의 날카로운 목소리가 찢어진 듯도 했으나 금시 재갈을 머금은 말같이 목소리는 끊어졌고 도수장으로 끌려들어간 후의 무서운 침묵만이 남는 것이었다.

두 눈을 싸매고 두 팔로 더듬으면서 내섬긴 현마의 장황한 성주풀이는 취한 바람에 나온 헛소리였던가 진정에서 나온 참소리였던가. 현마 자신에게 물어도 모를는지 모른다. 그는 사실 자신의 마음조차도 똑바로 헤아릴 수는 없었던 것이다.

온전히 악마의 변신이었다. 만약 도회의 집이었던들 그래도 거기까지 이르지 않았을는지도 모른다. 늘 살던 집, 늘 살던 습관과 질서 속에서는 아무리 마력을 빌린다고 해도 수월하게 인습과 질서를 깨트릴 수는 없다. 달라진 주위환경과 서먹서먹한 분위기 속에서는 개힘이 나고 부락용기가 솟는 법으로 산속의 익숙하지 않은 공기와 허수한 풍속이 사람들의 마음속에 틈을 주어 허랑하게 만들어 놓았던 것이다. 현마의 음모와 불법은 확실히 땅의 궁벽함에도 말미암았다고밖에는 볼 수 없었다.

얼마 후 미란이 문을 박차고 내달아 왔을 때에는 넋을 잃은 것같이 기맥이 빠져 보였다. 어쩔 줄 모르고 미쳐서 날뛰는 고패를 지난 후 실망과 낙담 속에 가라앉은 그때의 고요한 자태였다. 어깨가 떨리는 것은 느끼는 까닭인 듯하다. 기어코 목소리를 놓으면서 울음이 터지는 것이었으나 즉시 목을 누르고 입을 막는 까닭에 울음소리는 뚝 뚝 끊어지면서 그 대신 전신이 파도같이 흔들렸다. 현마가 따라 나와 잠자코 고요한 속에서 미란의 어깨를 어루만진다. 허물을 진 직후의 사람의 마음같이 착하고 어질어지는 때는 없다. 현마의 평생으로도 그 순간같이 마음이 아름다워지고 동정이 솟은 때는 없었으리라. 미란의 어깨를 어루만지는 그의 손에는 거짓도 음모도 없었던 것이요, 다만 측은히 여기는 마음이 있을 뿐이었다.

“미란이 생각엔 지금 내가 오죽이나 미울까. 밉거든 어떻게든지 마음대루 속 시원할 대루 해두 좋아. 원수를 갚든지 어쩌든지. 어떤 괴롬이든지 달게 받을게.”

그러나 미란은 어깨를 다치는 그의 손을 물리쳐 버리면서 잠자코 넓은 객실을 걸어간다. 세란과 죽석은 아마도 지금쯤은 단 꿈속을 헤매이고 있을 듯한 지붕 아래에 망간 일어난 비극을 알 도리 없이 집안은 더없이 고요하다.