한지에 유제 바르고 그 위에 인화하는 독특한 방식… 동강사진상 수상

광활한 땅의 고독 담은 ‘미국의 사막’을 비롯 ‘파고다’ ‘무제’ 연작 인상적

[백세시대=배성호기자]

“이게 사진이라고? 수묵화 같은데?”

지난 3월 16일 국립현대미술관 과천관을 찾은 관람객들은 이정진(57) 작가의 작품을 보며 이렇게 수근거렸다. 한지 위에 인화된 작품들은 하나 같이 사진인지 수묵화인지 구분하기 어려웠다. 그럼에도 불구하고 관람객들은 이내 의심 대신 감탄사를 내뱉었다. 이정진 작가가 고집스럽게 탄생시킨 독특한 사진작품에 찬사를 보낸 것이다.

한지인화법으로 유명한 이정진 작가의 작품세계를 엿볼 수 있는 전시가 국립현대미술관 과천관에서 열리고 있다. 오는 7월 1일까지 진행되는 ‘이정진 : 에코-바람으로부터’ 전에서는 ‘미국의 사막’, ‘무제’, ‘파고다’ 연작 등 1990년대 이후 선보인 70여점을 선보인다.

이 작가는 대학에서 공예를 전공했지만 사진에 더욱 매력을 느껴 독학으로 사진을 공부했다. 졸업 후 월간지 ‘뿌리깊은 나무’에 입사, 사진기자로 약 2년 반 동안 근무한 그는 예술적 매체로서의 사진에 대한 열정을 품고 1988년 미국으로 건너간다. 이후 뉴욕대학교 대학원 사진학과를 졸업한 후 미국과 한국을 오가며 왕성한 작품 활동을 펼쳤다.

2011년에는 다큐멘터리 사진의 거장 프레데릭 브레너가 스테판 쇼어, 제프 월 등 세계적인 사진작가 12명을 초청해 진행한 ‘이스라엘 프로젝트’에 유일한 동양인으로 참여해 국제 사진계에서 주목받았다. 그의 작품은 뉴욕 현대미술관, 휘트니미술관, 메트로폴리탄미술관과 로스앤젤레스 카운티 미술관, 파리 국립현대미술기금(FNAC) 등 세계 유수의 미술기관에 소장됐으며, 2013년 동강사진상을 수상했다.

앞서 밝혔듯 그는 한지인화법으로 유명하다. 전통 한지에 붓으로 직접 감광 유제를 바르고 그 위에 이미지를 인화하는 방식으로 그림을 그리는 과정과 맞먹는 노동력이 든다. 붓으로 유제를 바르고, 말리고, 인화하는 작업을 되풀이한 끝에 탄생한 작품은 사진과 회화의 경계를 무너뜨리며 새로운 이미지를 만들어낸다. 특유의 작업 방식 때문에 그의 사진 작품은 때로는 수묵화로, 때로는 추상화로, 때로는 정물화로 보인다.

전시에서 맨 먼저 눈길을 끄는 것은 초기작품 ‘미국의 사막’이다. 이 작가는 1990년대 초, 광활한 미 대륙을 여행하며 마주한 원초적인 자연 풍경을 포착했다. 사막, 바위, 덤불, 선인장 등 자연이 만들어낸 기이한 현상들과 비현실적인 공간을 앵글에 담아 왔다. 한지에서 재탄생한 광활한 미국의 사막은 지독한 외로움과 함께 자연의 숭고함을 동시에 보여준다.

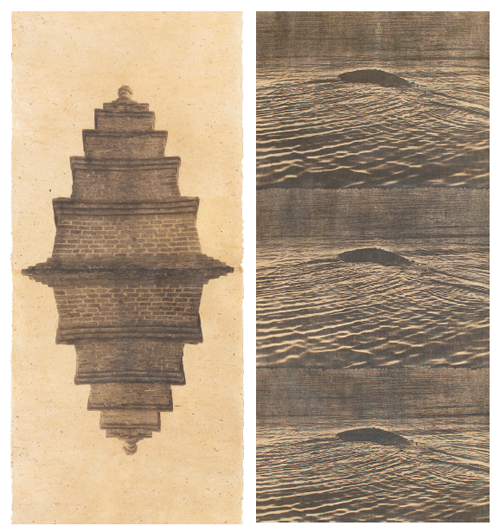

이정진은 8년간의 뉴욕 생활을 뒤로 하고 1996년 서울로 돌아온다. 이 시기 제작된 ‘파고다’ 연작은 6개월에 걸쳐 한국에서 촬영한 다양한 석탑 사진 25점으로 구성돼 있다. 작가는 같은 이미지 두 장을 다른 각도에서 투영된 거울상처럼 위아래로 붙이고 탑 주변의 요소들을 남김없이 지워 불교 특유의 고요한 분위기를 극대화 시켰다.

‘무제’ 연작도 인상적이다. 이 작가가 1997년부터 1999년까지 작업한 작품들로, 해변에 놓여 있는 나무 기둥, 바다와 부두, 물 한 가운데 떠 있는 섬 등 자연을 다루고 있다. 작가는 모든 이미지를 세 번에 걸쳐 반복적으로 한 화면 안에 담아냄으로써 대상을 추상화 해 관람객들로 하여금 보고 있는 것이 무엇인지 확신할 수 없게 만든다. 여기에서 마주하는 이미지들은 고요하지만 동시에 불안함을 내포하고 있으며, 섬세하면서도 강한 인상을 준다.

‘사물’ 연작을 통해서는 오래된 토기항아리, 녹슨 숟가락, 의자 등받이와 같이 일상적인 사물들을 작가의 독특한 시선으로 담아냈다. 크고 흰 한지 위를 떠다니는 듯 보이는 흑백의 이미지들은 익숙하게 여겼던 사물들을 낯설고 새롭게 보여준다. 전통 수묵화와 같은 느낌을 전달하는 이 사진들은 여백의 공간 속에서 시간을 초월하는 듯한 단순미를 드러내고 있다. 구체적인 모습을 유지하면서도 추상적으로 보이는 화면 속 사물들은 사진 속 공간 안에서 일상성을 벗고 사물 자체의 생명력을 발산한다.

2004년에서 2007년까지 미국의 뉴멕시코 사막과 한국의 각지를 여행하며 포착한 풍경을 담아낸 ‘바람’ 연작 역시 상상력을 자극하는 작품. 이 작가는 숲이나 들판, 혹은 사람의 흔적이 남은 마을에서 그의 감정과 상상력을 흔들어 놓는 장면을 만나게 될 때 셔터를 누른다고 말한다. ‘바람 연작’은 이런 그의 사진 철학이 잘 드러난다. 일반적으로 바람은 눈에 보이지 않는다. 사람에 피부에 닿거나 사물을 움직이면서 그 존재를 드러낸다. 연작 속 바람 역시 마찬가지다. 사물이 움직이는 특정 순간을 포착하면서 바람의 존재를 드러냈고 보는 사람들마다 다른 형태를 상상하게 만든다.

배성호 기자 bsh@100ssd.co.kr