사도세자의 서(婿) 손자 출신으로 강화에서 농사짓다 입궁

안동 김씨 득세에 왕 노릇 제대로 못해…주색에 빠져 요절

[백세시대=오현주 기자] 어느 날 갑자기 왕이 된 남자. 조선 제25대 왕 철종(1831~1864년)이다. 그는 사도세자의 3남인 은언군의 서(婿) 손자이다. 서자 출신이란 의미다. 본명은 이원범이다.

이원범은 한양에서 태어났으나 집안 대대로 역모에 휘말려 14세 때 강화도로 유배돼 농사를 지었다. 왕족 예우를 박탈당해 처지가 비참했다. 최양업(崔良業·1821~1861년)이라는 가톨릭 신부는 이원범이 친척 집에서 종노릇을 해봤고 주인에게 채찍으로 맞았다고 밝혔다.

최 신부는 프랑스 신부에게 보낸 편지에서 “현재의 임금님(철종)은 사냥꾼으로 불렸고, 친척 집의 종노릇을 했습니다. 장날이 되면 가장 값싼 일꾼 노릇을 했고, 인정머리가 털끝만큼도 없는 주인의 채찍을 맞기도 했습니다”라고 썼다.

그랬던 그가 임금이 된 것이다.

1849년 여름 어느 날, 섬마을에 궁궐에서 나온 화려한 행렬이 도착했다. 영의정을 지낸 정원용이 이끄는 행렬의 길이가 수 km에 달했다. 이원범을 왕으로 모시기 위해 찾아온 것이다. 이원범은 처음엔 자기를 잡으러 오는 줄 알고 산속에 숨어 있다가 붙잡히자 살려달라고 애원했다고 한다. 같이 도망쳤던 그의 형은 다리가 부러지기도 했다.

◇신하들은 ‘강화도령’이라고 놀려대

그는 순원왕후(純元王后·1789~1857년)의 결정에 따라 왕으로 지목됐다. 1849년 6월 6일 조선 제24대 왕 헌종이 23세의 젊은 나이로 후사 없이 사망하자 궁의 최고 어른인 순원왕후가 왕손을 찾다가 그를 발견한 것이다.

순원왕후는 19세기 안동 김씨 세도정치를 대표하는 인물인 김조순(1765~1832년)의 딸이다. 김조순은 정조(조선 제22대 왕)와 각별한 관계가 있다. 김조순의 능력을 알아본 정조가 그를 세자(훗날 순조)의 스승으로 삼았으며, 그의 딸을 세자빈으로 간택한 것이다.

순원왕후는 순조(조선 제23대 왕)와의 사이에서 효명세자와 명온·복온·덕온 공주 3명을 뒀다. 효명세자가 22세의 나이로 요절하자 손자인 헌종이 왕위에 올랐다. 순원왕후는 헌종·철종 2대에 걸쳐 수렴청정을 했고, 이 과정에서 안동 김씨 세력은 왕권을 능가하기에 이르렀다.

순원왕후의 명으로 궁에 들어간 이원범은 음력 6월 8일 덕완군에 봉해지고 이튿날인 9일에 창덕궁의 인정문에서 19세의 나이로 즉위했다. 철종은 선천적으로 연약하고 아둔했다. 더구나 안동 김씨의 권력에 휘둘려 관리 한 사람을 뽑는데도 스스로 결정할 수가 없었다. 서자 출신인데다 왕 교육을 받는 세자 시절을 거치지 않았고, 농사만 짓다 와 사대부가에선 그를 ‘강화도령’이라고 부르며 조롱하기까지 했다.

그래도 희미하게나마 왕권을 발휘한 적도 있다.

1859년 철종 5년, 제주도의 과거시험 합격자들이 육지로 상경하지 않고 제주도에서 받을 수 있도록 승정원의 관리가 제주도로 파견되어 합격증서, 교지, 어사화를 지급했다.

그러나 실질적인 왕권은 안동 김씨 세력에 있었다. 세도정치의 폐단으로 조선 통치 기강이 무너지고, 삼정(三政)의 문란(紊亂)이 더욱 심해져 민중의 생활은 피폐해졌다. 1862년 진주 민란을 비롯, 삼남 지방을 중심으로 곳곳에서 농민 항쟁이 일어났다.

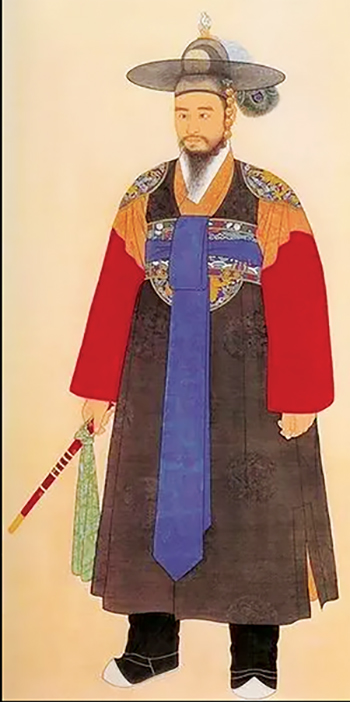

◇‘철종 어진’은 보물로 지정

철종은 봉기 발생 지역의 수령과 관속을 처벌하고 농민의 요구 조건을 수용하려고 했으나 지배층의 이해관계가 얽혀 시행하지 못했다. 대표적인 예가 삼정 문란에 대처하기 위한 삼정이정청(三政釐正廳) 설립이다.

삼정 문란이란 전정(토지세), 군정(군포), 환곡(곡물 대여) 제도가 부패하고 무너진 현상을 말한다. 전정은 황폐한 토지에 과세하거나 존재하지 않는 토지에 세금을 부과하는 것이고, 군정은 군포를 정해진 연령 외의 사람에게 부과하거나 죽은 사람에게도 징수하는 것이고, 환곡은 지방 관아와 향리들이 고리대금업자 노릇 한 것을 말한다.

철종은 삼정의 개혁을 공포하고 재야 유생층과 관료들에게 개혁책을 모집하는 삼정이정책을 발표했으나 지배층의 반대로 시행하지 못했다.

결국 철종은 자기 뜻대로 아무런 일도 할 수 없다는 걸 깨닫고는 자포자기가 돼 주색을 가까이하면서 건강이 극도로 나빠졌다. 1861년 이후로는 거의 병석에 누워 지내거나 의원의 진료를 받으며 정무를 봤다.

철종은 3년여 만인 1864년 1월 16일 재위 14년 만에 33세의 나이로 역시 후사 없이 창덕궁 대조전에서 눈을 감았다.

철종이 기거하던 강화도의 집은 초가집이었으나 강화유수가 나중에 기와집으로 고치고 ‘용흥궁’(龍興宮)으로 이름을 붙였다. 용흥궁 안쪽에는 잠저구기비각(潛邸舊基碑閣)이 서 있다.

보물 제1492호로 지정된 철종 어진(御眞)은 임금이 구군복(具軍服·조선 후기에 무관이나 행정관청의 높은 관리들이 입던 제복)을 입고 있는 초상화로는 유일한 자료이다.