함경도 경성의 연회에서 만나 시를 매개로 서로에게 끌려

기생으로서 유일하게 사대부 족보에 올라… 묘도 한 곳에

[백세시대=오현주 기자] 조선시대 관기(官妓)가 사대부를 죽도록 사랑했다. 사대부가 죽자 무덤 곁에서 3년간 시묘살이했다. 둘의 애틋한 사랑에 감동받은 후손이 기생을 집안사람으로 받아들이고 선조의 묘 앞에 무덤을 만들어주기까지 했다.

조선시대 기생으로 유일하게 사대부의 족보에까지 오른 이 사람의 이름은 홍랑(洪娘). 함경도 홍원 태생으로 출생과 사망 일자는 알 수 없다. 일찍 아버지를 여의고 홀어머니와 살다 함경도 경성(鏡城) 관아의 관기가 됐다.

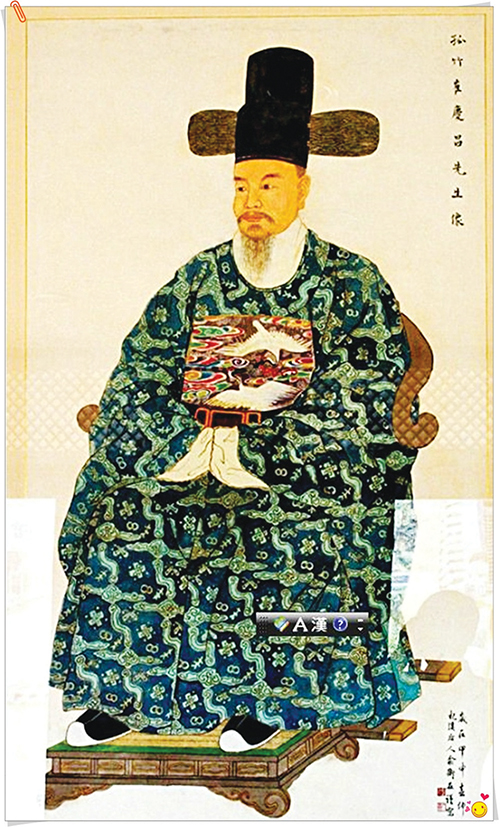

사대부는 조선의 삼당시인(三唐詩人) 중 한 사람인 고죽 최경창(孤竹 崔慶昌· 1539~1583년)이다. 삼당시인이란 조선 중기 시풍을 송시풍(宋詩風)에서 당시풍(唐詩風)으로 바꿔 한문학사의 분기점을 만든 이들을 일컫는 말로 최경창 외에 백광훈·이달이 있다. 그는 또 이이·송익필·최립 등과 함께 ‘팔문장’(八文章)으로도 불린다.

어려서 영암 바닷가에 살 때 왜구에 포위되자 최경창이 퉁소를 구슬프게 불었는데 그 소리가 너무나 아름다워 왜구는 신이 부는 것으로 여겨 돌아갔다는 일화도 전한다.

◇홍랑의 시조, 교과서에 실려

최경창은 전라도 영암 출신으로 29세에 증광시 문과에 을과로 급제했다. 북평사, 예조·병조의 원외랑, 사간원 정언 등 여러 관직을 두루 거쳤다.

두 사람의 사랑이 주목받는 이유 중 하나는 신분을 뛰어넘은 ‘금지된 사랑’을 했기 때문이다. 관기는 소속 관내를 이탈해 한 남자와 관계를 맺으면 안 되던 시대였다. 두 사람은 이를 어기고 사랑을 이어오다 결국 남자는 파직되고 만다.

두 사람이 처음 만난 건 최경창이 1573년(선조 6년) 함경북도 경성 지방의 북도 평사로 발령받았을 때 함경도 홍원 현감이 이를 축하하기 위해 열어준 연회에서였다. 시를 매개로 정신적인 교감을 통해 서로에게 매료됐고, 급속도로 가까워졌다. 홍랑이 최경창의 군막에 드나들 정도로 둘의 관계는 뜨거웠다.

그러나 곧 최경창이 직무가 변경돼 한양으로 돌아갔고, 홍랑은 관기 신분이라 따라갈 수가 없었다. 이때 홍랑이 눈물로 지은 시가 오늘날 우리가 접하는 ‘묏버들 가려 꺾어’ 이다. 이 시조는 교과서에 실렸고, 시험에 출제되기도 했다.

“묏버들 갈해 것거 보내노라 님의 손대

(묏버들 골라 꺾어 보내노라 님에게)

자시난 창밧긔 심거두고 보소서

(자시는 창밖에 심어두고 보소서)

밤비에 새님 곳 나거든 날인가도 너기소서

(밤비에 새잎 나거든 나인가도 여기소서)”

2년 후인 1575년 최경창이 큰 병을 얻어 자리에 눕게 됐다. 이 소식을 전해 들은 홍랑은 관기의 신분에도 불구하고 밤낮으로 길을 걸어 7일 만에 한양에 도착해 최경창을 지극정성으로 간호했다. 덕분에 최경창은 쾌차했으나 사사로이 관기를 불러들였다는 죄로 면직당했다.

홍랑은 다시 함경도로 돌아갔고, 최경창은 그녀에게 작별선물로 시를 건네주었다. 이것이 이들의 살아생전 마지막이었다.

“서로 말없이 바라보며 그윽한 난초를 그대에게 드리네/아득히 먼 길을 이제 가면 어느 날에 돌아오리/함관령 옛날의 노래는 다시 부르지 마오/지금도 궂은비 내려 푸른 산 아득하겠지”

최경창의 다음 시도 이 무렵에 지은 것으로 추정된다.

“운 뺨에 눈물지으며 한양을 떠날 때/새벽 꾀꼬리 저렇게 우는 것은 이별의 정 때문이네/비단옷에 명마 타고 하관 밖에서/풀빛 아득한 가운데 홀로 가는 것을 전송하네”

◇최경창 44세에 객사(客死)

시간이 흘러 1582년 최경창은 종성 부사에 임명됐다. 그러나 얼마 후 함경도 병마절도사 보좌관인 북평사(北評事)의 참소(讒訴·남을 해치려고 죄가 있는 것처럼 꾸며 윗사람에게 일러바침)로 성균관 직강(直講·유생을 가르치는 종5품 관직)으로 좌천되고, 부임을 위해 상경하던 중 함경도 경성의 객관에서 44세에 세상을 떴다.

이 소식을 전해 들은 홍랑은 비통한 심정으로 3년간 시묘살이를 자처했다. 이 기간에 자기 얼굴을 훼손해 다른 남자들의 접근을 막는 엄격함을 보이기도 했다.

시묘를 마친 홍랑은 파주의 최씨 문중을 찾아가 최경창의 묘가 보이는 곳에 무덤을 만들어 달라는 유언을 남기고 눈을 감았다.

해주 최씨 문중은 최경창의 묘 바로 밑에 홍랑의 묘를 만들어주었다. 최경창의 무덤은 부부 합장묘로 경기도 파주시 다율동에 있다. 최경창은 숙종 때 청백리(淸白吏)에 녹선(錄選)되고, 1723년 전남 강진군의 서봉서원에 배향됐다. 청백리는 조선시대 재물에 대한 욕심 없이 곧고 깨끗한 관리로, 당상관과 사헌부·사간원의 수직(首職)들이 추천하여 뽑았던 청렴한 관리를 칭한다. 일제강점기 유학자 강효석(1869~1946년)의 ‘전고대방(典故大方)’에 총 217명이 녹선(錄選)되었다. 전고대방은 우리나라 역대 인물에 대한 典據(전거)를 기록한 책이다.

홍랑의 애절한 사연을 소재로 한 가요도 선보였다. 2016년 가수 민수현이 처음 불렀다가 최근에 임영웅이 ‘숨은 트롯 명곡 찾기’에서 불러 화제가 되기도 했다.